日本生物学オリンピック

生命のもつ面白さや不思議さを堪能し 君の生物学を世界で深めよう

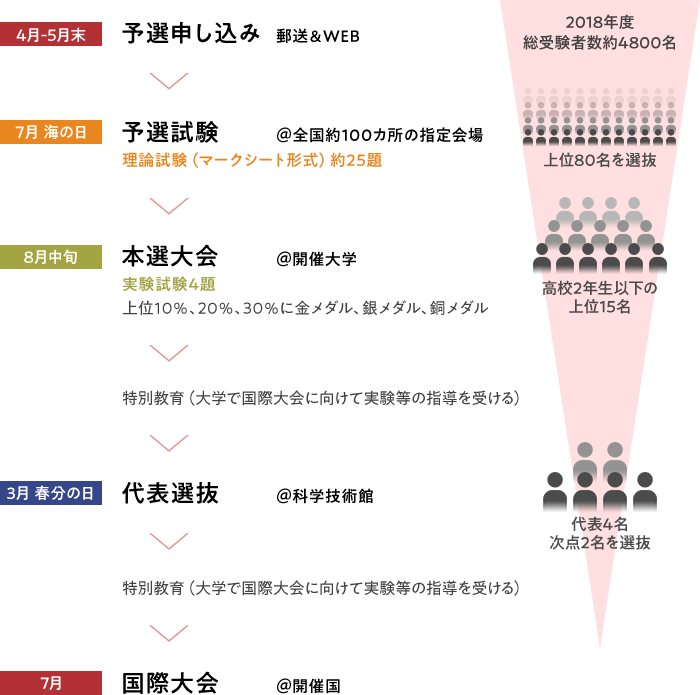

日本生物学オリンピックは、20 歳未満で、大学に入学する前の青少年の皆さんを対象とした全国規模の生物学に関するコンテストです。国際生物学オリンピック※1に派遣する日本代表選考を兼ねており、予選、本選、及び国際大会への代表選抜試験があります。

大学入試での活用・奨学金

いくつかの大学では、日本生物学オリンピックでの成績が入学試験で考慮されることがあります。

詳細は「生物学オリンピック関係 大学AO入試など」のページをご覧ください。

school 大学入試・奨学金情報

- 生物学オリンピック関係 大学AO入試など

日本生物学オリンピックに関する記事

- JBO2025本選 東京大会 ハイライト - 2025/08/29

- 日本生物学オリンピック2025 本選で出題された問題と解答・解説・データ - 2025/08/22

- JBO2025本選 4日目 - 2025/08/22

- JBO2025本選 3日目 - 2025/08/21

- JBO2025本選 2日目 - 2025/08/19

選考内容

予選

はじめの予選では、全国約100ヶ所の大学や高等学校でおこなわれます。毎年約4,500 – 5,000名の受験者の中から、理論問題による試験を行い、約 80 名で行う本選に進む者を選抜します。

本選

本選は、8 月に 3 泊 4 日の合宿形式で国際生物学オリンピックの実験問題を模した試験を実施します。試験の他に生物学の研究者との語らい、研究施設での体験、参加者同士の交流など多彩なプログラムも盛り込まれています。本選までの成績優秀者には賞が授与されます。

代表選抜試験

高校 2 年生以下の成績優秀者約 15 名による代表選抜試験では、国際生物学オリンピックレベルの論述試験や生物学の基本的な考え方をためす記述試験を行い、優秀な実力を示し、かつ国際生物学オリンピックの参加資格を満たす 4 名を日本代表として選抜します。

代表者特別教育、国際大会派遣

日本代表は、大学などの先生による講義、実験などの特別教育、メールによる質疑などでスキルアップして、毎年7月に世界各国で開催される国際生物学オリンピックに派遣されます。

参加費

日本生物学オリンピックの参加費は無料です。ただし、予選では、試験会場までの往復交通費などは参加者の負担となります。

本選では、自宅から試験会場までの往復交通費は自己負担となりますが、試験期間中の経費(宿泊費、食費など)は主催者が負担します。ただし、遠隔地から参加する方には交通費の一部を主催者より補助することもあります。

代表選抜試験では、自宅から試験会場までの往復交通費と試験期間中の経費(宿泊費、食費など)を主催者がその支給規定に従って負担します。

savings 協賛・寄付

- 生物学オリンピックの活動への支援をお考えの皆様へ

日本生物学オリンピック本選参加者の声

「JBOを知ったきっかけは?」「どんな勉強をいつからした?」「大学受験には役立つ?」「JBO本選の思い出は?」など、様々な角度からJBO本選出場経験者の生の声を聞きました。

インタビュー記事一覧はこちら

どんな問題がでる?

予選では、マークシート方式による日本語での理論問題が課されます。理解力、応用力、考察力、科学的処理能力を必要とするさまざまな問題が出題されます。

出題分野は、細胞生物学、植物解剖学と生理学、生態学、動物解剖学と生理学、行動学、遺伝学及び進化学、生物系統学です。高等学校で求められる学力レベルや学校で習う内容の範囲を踏まえつつ、生物学における基本的な考え方をためすような問題も出題されます。

本選では、国際生物学オリンピックの実験問題を模して作成される実験問題が課せられます。

代表選抜試験では、国際生物学オリンピックのレベルと同等の論述問題などが課せられます。

日本生物学オリンピック、国際生物学オリンピックでこれまでに出題された問題と解答・解説は、ウェブサイトで公開しています。

詳細は「どんな問題がでる?」のページをご覧ください。

推薦図書

生物学オリンピック公式問題集

- チャレンジ!生物学オリンピック1 ―細胞生物学・分子生物学―

- (監修) 国際生物学オリンピック日本委員会、野口立彦

(編集) 岩間亮、加藤明、笹川昇、中島春紫 - (内容) 生体分子の化学/細胞構造と機能/代謝/細胞分裂/DNA構造/転写/翻訳/クローニング技術/塩基配列決定法とPCR/実験問題/他

- Amazon

- 紀伊国屋書店

- honto

- Yahoo!ショッピング

- チャレンジ!生物学オリンピック2 ―植物解剖学・生理学―

- (監修) 国際生物学オリンピック日本委員会、澤進一郎

(著) 大塚祐太、澤進一郎、杉山宗隆 - (内容) 植物の基本体制・生殖・初期発生・器官形成/無機栄養/有機物の長距離輸送/環境要因の感知/種子の休眠・発芽/老化/ストレス応答/実験問題/他

- Amazon

- 紀伊国屋書店

- honto

- Yahoo!ショッピング

- チャレンジ!生物学オリンピック3 ―動物解剖学・生理学―

- (監修) 国際生物学オリンピック日本委員会、八杉貞雄

(著) 奥野誠、八杉貞雄 - (内容) 動物の栄養/循環とガス交換/ホルモンと内分泌系/神経系/感覚器/動物の生殖/無脊椎動物の発生/脊索動物の発生/実験問題/他

- Amazon

- 紀伊国屋書店

- honto

- Yahoo!ショッピング

- チャレンジ!生物学オリンピック4 ―遺伝学・生物進化・系統学―

- (監修) 国際生物学オリンピック日本委員会、和田洋

(編集) 鈴木大地、二階堂雅人、森長真一 - (内容) 遺伝/進化/自然選択/分子進化/系統推定/分岐年代推定/形質進化/オミクス/実験問題(一部PCを使った演習問題あり)/他

- Amazon

- 紀伊国屋書店

- honto

- Yahoo!ショッピング

- チャレンジ!生物学オリンピック5 ―行動学・生態学―

- (監修) 国際生物学オリンピック日本委員会、宮下直

(編集) 沓掛展之、瀧本岳、森章、野口立彦 - (内容) 動物行動学/自然選択/個体群/群集/種多様性/生態系生態学/保全・応用/実験問題(個体群動態モデルほか)/大会概要/他

- Amazon

- 紀伊国屋書店

- honto

- Yahoo!ショッピング

生物学の実験操作の基本

- 顕微鏡の操作:2015本選・

予備体験のテキストに詳しく説明しています。 - ピペット操作と電気泳動:2014

年のつくば大会での予備体験を参照してください。 - 国際生物学オリンピックで想定している実験操作のリストは

IBOガイドブックの添付II 「実験問題のための基礎技能」に掲載されています。

生物学オリンピック OB/OGによる 問題挑戦へのすすめ

2010年から2012年の一次予選問題について 2010年韓国大会出場の栗原、2010年韓国大会・2011年台湾大会出場の三上、2011年台湾大会出場の大塚、久米、松田の5名のOB/OGが解説しています。

一次予選の問題にみなさん挑戦してみてください。

生物学オリンピックOBOGの活躍

都市の微生物と市民の健康

生物学オリンピックOBの石田晴輝・佐藤紀胤さん(東京大学2年)は慶応義塾大学・上智大学の学部生といっしょに研究チームGoSWABで活動しています。公共交通機関など都市環境での微生物生態系やヒトの遺伝子をメタゲノム解析して、環境と生物の関係を探っています。募集期間:2018年4月11日までのクラウドファンディングで、東京都内の駅での微生物生態系の大規模かつ詳細な解析への支援を希望しています。

京大生チャレンジコンテストに挑戦

JBO2014に出場し本選において銅賞を獲得し、日本代表候補となった司悠真さん(現在 京都大学理学部在学)の参加する理学部の5名のチームが「脳でオーロラは聞こえるか」という研究プロジェクトの研究費を 京都大学の支援の元 クラウドファンディングによって集めようとしています。「京大生チャレンジコンテスト(SPEC:Student Projects for Enhancing Creativity)のページをごらんください。 寄付募集期間は2018年1月31日までです。

ガーナ生物学チャレンジへの貢献

IBO2012シンガポール大会日本代表の荒木大河さんが ガーナ生物学チャレンジをコーディネータとして組織し 大きな貢献をしました。 ガーナ生物学チャレンジは2016年5月にガーナ大学において成功裏に実施されました。大会ではJBOの問題をもとに作られた筆記試験が実施され、さらに参加者はガーナ大学での電気泳動体験セッションに参加しました。将来は国際生物学オリンピックへの参加を目指しているとのことです。

学術クラウドファンディングに挑戦

- 2010 UT-Tokyo 仮屋園遼、本多健太郎 – 銀賞

- 2011 UT-Tokyo 泉貴人、海老沼五百理、濱崎真夏

- 2012 UT-Tokyo 海老沼五百理、大塚祐太、水口智仁

- 2013 UT-Tokyo 海老沼五百理、大塚祐太、水口智仁

- 2014 UT-Tokyo 中村絢斗

- 2015 UT-Tokyo 中村絢斗、那須田桂

- 2016 UT-Tokyo 那須田桂、真田兼行

- 2016 Oxford 石田秀

- 2021 UTokyo 石田廉、小野俊祐、星野敬太、末松万宙 – 金賞

IBO2014インドネシア大会日本代表の那須田桂さんらの学生チームが、合成生物学の国際大会であるiGEMに「細胞分裂で色が変わる大腸菌を作りたい!」というテーマで参加を目指しています。iGEM参加のための費用を学術クラウドファンディングにより調達しました。 (達成率174%)

なおiGEMには下のリストに示す元IBO日本代表など、多くのJBO卒業生が参加しています。iGEMは学生の国際的なコンテストであるばかりでなく、合成生物学のライブラリであるBioBrickに貢献していることでも注目されています。

【記事】国際生物学オリンピック 2020年日本開催を目指して裾野拡大を

IBOはなぜ必要か?

わが国では教育機会の平等と「落ちこぼれ」防止を念頭に教育政策が進められてきた。その一方で特定分野における才能の発掘と育成はスポーツ分野あるいは芸術分野にとどまり、学問分野では国レベルでの取り組みは十分とは言えなかった。しかし、IBO加盟国では科学技術がその国の産業力の根幹を成すとの認識から、それを支える次世代層の科学教育に力を注ぎ、生物学における突出した才能の発掘と育成に並々ならぬ力を注いでいる。科学分野における才能を個人の属性に帰するのではなく、社会で共有財産として育てていこうという発想である。日本においてもJBOが発足して以来、生物学に関するさまざまな啓蒙活動(日本生物学オリンピックフォーラム)や国内選抜、代表生徒の特別訓練等を通じて、中高校生たちに生物学の面白さを伝える新しい流れができた。生物学に傾倒することに社会が価値付けをすることで、それまで生物好きな変わり者扱いされてきた生徒が自信を持ち、それが人生の転換につながった例が幾つも出てきたことは誠に望ましいことである。国の内外に広がる同好の仲間のネットワークが構築され、それを生かした将来の発展も期待される。

産官学連携ジャーナル 2014年1月号

産官学連携ジャーナル 2014年1月号